气血不足调理全攻略:从面色萎黄到手脚冰凉的改善方案

在快节奏的现代生活中,面色萎黄、手脚冰凉、疲倦乏力等症状困扰着不少人,这些都可能是气血不足发出的 “健康警报”。中医认为,气血是维持人体生命活动的基本物质,气为血之帅,血为气之母,二者相互依存,共同滋养脏腑、濡养四肢百骸。一旦气血亏虚,身体就会陷入亚健康状态。不过不必担忧,中医在调理气血方面有着丰富的理论与实践经验,通过科学系统的方法,能够逐步补足气血,重焕健康活力。

一、气血不足的中医解读

(一)气血的重要性

在中医理论体系里,“气” 是构成人体和维持生命活动的动力,具有推动、温煦、防御、固摄等功能。它如同身体的 “发动机”,推动血液在经络中运行,维持脏腑的正常运转。而 “血” 则是生命活动的营养物质,有濡养全身的作用,好比滋润身体的 “养分”,使肌肤红润、毛发乌黑、关节灵活 。气血充盈,人体才能精力充沛,抵御外邪;反之,气血不足则百病丛生。

(二)气血不足的成因

气血不足并非突然出现,而是多种因素长期作用的结果。脾胃虚弱是关键原因,脾胃为后天之本,气血生化之源,若饮食不规律、过度劳累损伤脾胃,食物无法正常运化,气血生成就会减少 。长期熬夜、过度用脑会大量消耗气血;女性经期、产后失血过多,若调养不当,也易导致气血亏虚;此外,年老体弱、久病不愈、情绪抑郁等,同样会损耗气血,使身体逐渐陷入气血不足的状态。

(三)气血不足的表现

气血不足在身体上会有诸多明显症状。外观上,常见面色苍白或萎黄、唇色淡白、头发干枯易脱落、指甲脆薄易裂;精神状态方面,容易感到疲倦乏力、少气懒言、头晕眼花、心悸失眠;身体功能上,可能出现手脚冰凉、月经量少或经期紊乱、免疫力下降,频繁感冒等 。当这些症状频繁出现时,就需警惕气血不足,及时进行调理。

二、中医调理气血的方法

(一)食疗补气血

食疗是调理气血的基础方法,通过日常饮食摄入具有补气血功效的食物,安全又有效。

经典补气血食材:红枣性温味甘,能补中益气、养血安神,可直接食用,也可与桂圆、枸杞搭配煮成甜汤;黑芝麻补肝肾、益精血,磨成粉冲饮或加入粥中,能乌发养颜;桂圆补益心脾、养血安神,适合气血不足、失眠多梦人群 。

食疗方推荐:当归黄芪乌鸡汤是气血双补的经典药膳,当归活血补血,黄芪补气升阳,与乌鸡同炖,尤其适合女性;八珍汤由当归、川芎、白芍等八味药材组成,可制成汤剂或炖肉煲汤,改善气血两虚;阿胶糕以阿胶为主料,搭配核桃、芝麻等,补血滋阴效果显著,但脾胃虚弱者需适量食用 。

(二)经络调理补气血

经络是气血运行的通道,通过刺激经络穴位,可促进气血流通。

穴位按摩:足三里是足阳明胃经要穴,位于小腿外侧,犊鼻下 3 寸,按摩此穴可调理脾胃、促进气血生成;血海穴在大腿内侧,髌底内侧端上 2 寸,能养血活血;三阴交是肝、脾、肾三条经络交会穴,位于小腿内侧,内踝尖上 3 寸,按摩可健脾补血、调肝补肾 。每天按揉穴位 3 - 5 分钟,以产生酸胀感为宜。

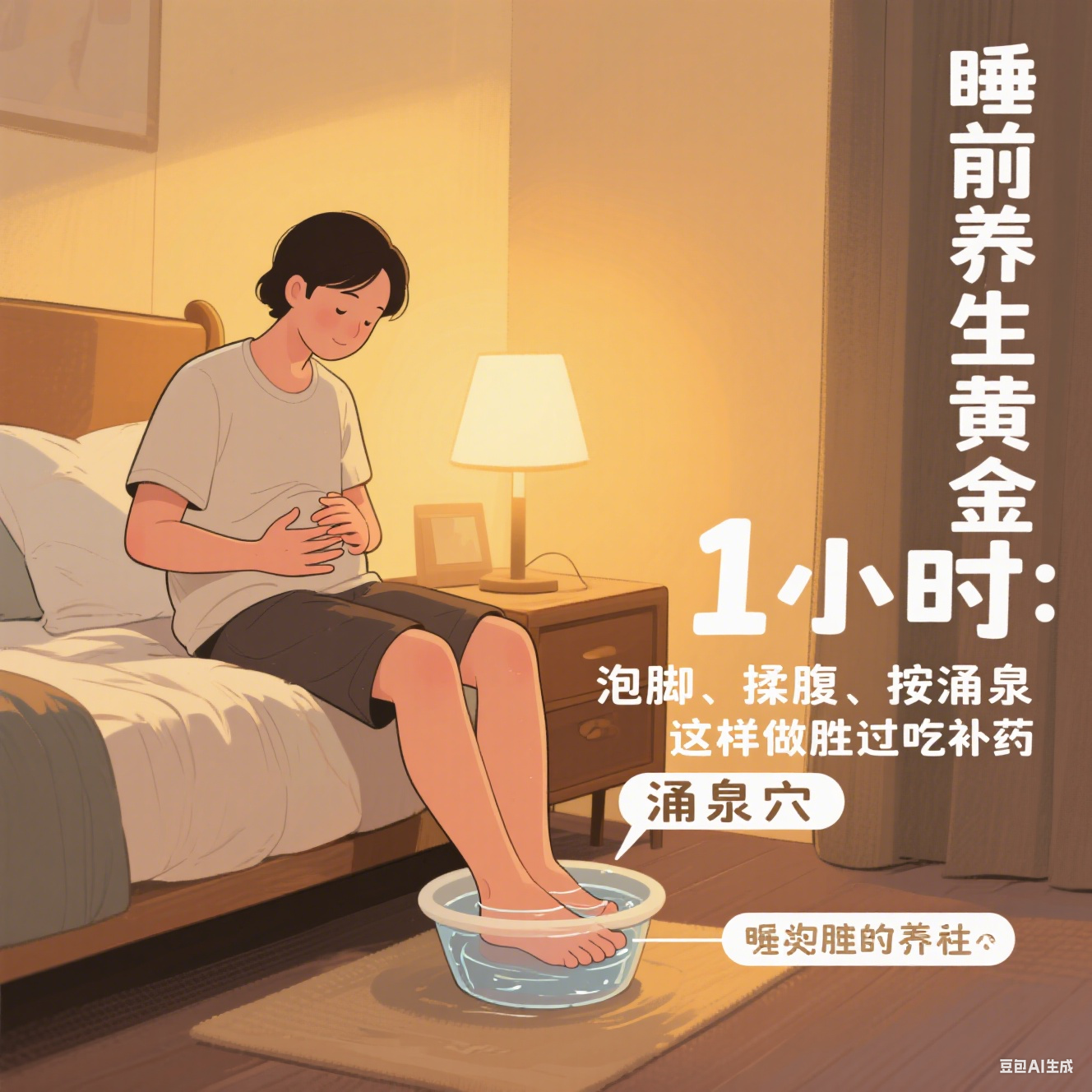

艾灸:艾灸关元穴(下腹部,脐中下 3 寸)、气海穴(下腹部,脐中下 1.5 寸)、神阙穴(肚脐),能温通经络、补气养血。采用温和灸法,将艾条点燃后距离皮肤 2 - 3 厘米,每个穴位灸 10 - 15 分钟,以皮肤出现红晕为度,每周 2 - 3 次 。

(三)运动调养气血

适当运动能促进气血运行,增强体质。

传统养生功法:太极拳动作舒缓,以意导气,能促进气血在经络中运行;八段锦的 “两手托天理三焦”“左右开弓似射雕” 等动作,可调节全身气血;五禽戏模仿动物形态,激发身体活力,改善气血状况 。每天坚持练习 30 - 60 分钟,长期坚持效果显著。

有氧运动:慢跑、散步、瑜伽等有氧运动,能加快血液循环,增强心肺功能,建议每周进行 3 - 5 次,每次 30 分钟以上,以微微出汗为宜 。

(四)情志调节补气血

中医认为,过度的情绪波动会耗伤气血。长期焦虑、抑郁、愤怒等不良情绪,会影响脏腑功能,导致气血运行不畅。应保持乐观平和的心态,可通过听音乐、绘画、旅游等方式放松身心;学会情绪调节,避免情绪大起大落,让气血在平和的心境中顺畅运行 。

三、气血调理的注意事项

调理气血是一个循序渐进的过程,需保持耐心与坚持,不可急于求成。同时,要养成良好的生活习惯,保证充足睡眠,避免熬夜;饮食均衡,少吃生冷、油腻、辛辣食物;根据自身状况合理安排食疗、经络调理和运动,若出现不适症状,应及时停止并咨询专业中医师 。

气血不足虽会带来诸多不适,但只要掌握正确的调理方法并持之以恒,就能逐步补足气血。从日常饮食、作息、运动入手,结合中医特色调理手段,让面色重现红润,精力更加充沛,以健康的身心拥抱美好生活。