经络腧穴养生的 “补” 与 “泻”:穴位刺激的虚实应对

在中国传统医学的智慧体系中,"虚则补之,实则泻之"是最基本的治疗原则之一。这一理念在经络腧穴养生中表现得尤为精妙。就像一位经验丰富的园丁知道何时该浇水施肥,何时该修剪枝叶一样,懂得运用补泻手法的人,才能真正发挥穴位调理的最大功效。现代人常陷入这样的养生误区:要么一味地进补,要么盲目地排毒,却忽略了身体真实的虚实状态。本文将带您深入理解经络调理中补泻手法的精髓,掌握因人而异、因时而异的养生智慧。

一、认识身体的"虚实"密码

中医所说的"虚证"与"实证",是判断人体机能状态的重要指标。虚证如同电量不足的手机,表现为功能低下、能量不足;实证则像超负荷运转的机器,呈现为代谢废物堆积、功能亢进。有趣的是,同一个症状可能由完全相反的原因引起:失眠可能是心血不足(虚)所致,也可能是肝火亢盛(实)造成;腹泻可能是脾虚不运,也可能是湿热内蕴。

明代医家张景岳在《类经》中精辟指出:"治病之要,首在辨虚实。"现代研究也发现,对虚证患者施以补法可提升免疫功能,而对实证患者用泻法则能降低炎症反应。这印证了传统补泻理论的科学性。了解自身状况是运用补泻手法的第一步——疲劳乏力、畏寒喜暖多为虚;胀痛拒按、烦躁发热多为实。

二、补泻手法的操作精髓

补法的操作如同和煦的春风,讲究轻柔、缓慢、持久。常用的补法手法包括:顺时针摩法,如摩腹时可配合想象将能量注入体内;温和的震颤法,频率约每分钟120次;以及温暖的灸法,特别适合气虚阳虚之人。重点穴位如足三里(补益脾胃)、关元(培补元气)、三阴交(滋补肝肾)等,采用补法时最好选择早晨阳气初升之时,配合深长的腹式呼吸效果更佳。

泻法则像精准的外科手术,需要快速、有力、短促。典型手法有:逆时针揉压,如揉按太冲穴泻肝火;较强刺激的掐法,但要注意力度控制;还有刺络放血等专业方法。合谷(疏风解表)、太冲(平肝潜阳)、曲池(清热解表)等穴位常采用泻法。最佳实施时间是午后阳气旺盛时,操作后可配合适量饮水促进代谢。

特别值得一提的是"平补平泻"手法,这是介于补泻之间的平衡之法,采用中等力度、均匀节奏的刺激方式,适用于虚实夹杂或保健预防。就像烹饪时恰到好处的火候,这种手法往往能收到意想不到的调理效果。

三、日常养生中的补泻应用

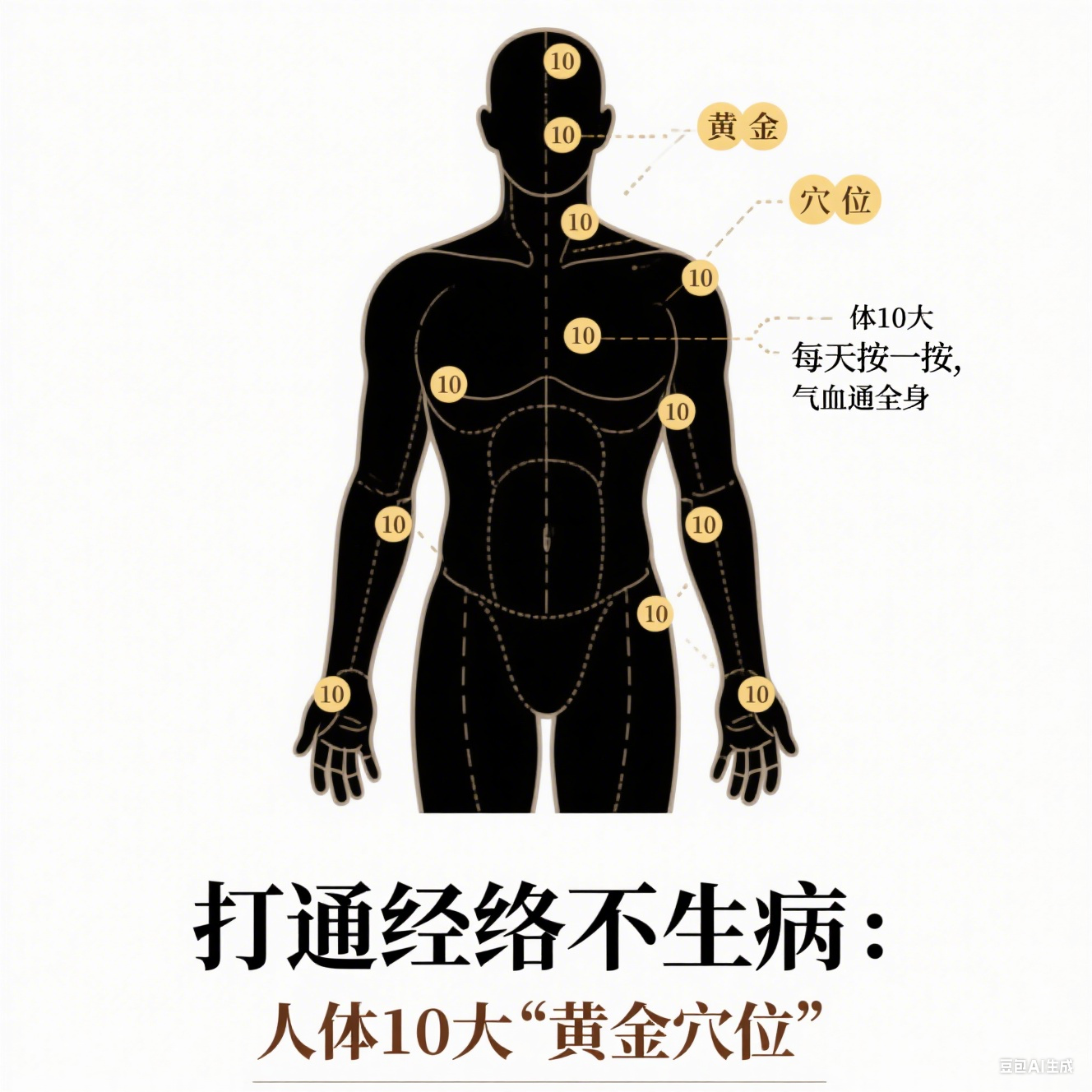

晨起时的养生宜以补法为主。轻拍百会穴(位于头顶正中)36下,配合深长呼吸,能提升阳气;按摩足三里(膝盖下3寸)用补法,可增强全天精力。而晚间则适合用泻法疏导,按压太冲穴(足背第一二跖骨结合部前)能帮助释放压力,配合涌泉穴(足底前1/3凹陷处)的揉按,可引火归元,改善睡眠。

四季调理也暗含补泻之道。春季宜泻肝火,多按太冲、行间;夏季适度泻心火,选少府、劳宫;长夏当补脾气,取太白、阴陵泉;秋季需补肺气,按太渊、肺俞;冬季应补肾阳,灸关元、命门。这种顺应天时的调理方法,体现了中医"天人相应"的整体观。

针对现代常见亚健康状态:慢性疲劳宜补脾肾,取脾俞、肾俞用补法;焦虑烦躁当泻肝胆,选阳陵泉、期门用泻法;代谢综合征需要补泻兼施,补足三里泻丰隆。记住一个原则:功能低下用补,代谢淤堵用泻。

四、科学认识与注意事项

现代研究为传统补泻理论提供了部分科学解释。补法可促进ATP生成,提高细胞能量代谢;泻法则能降低炎性因子,改善微循环。fMRI研究显示,不同手法刺激同一穴位时,大脑反应区域确实存在差异。但这仍是一个需要深入探索的领域。

运用补泻手法时需特别注意:孕妇慎用合谷、三阴交等穴位;有出血倾向者不宜泻法;过度虚弱者慎用强刺激。著名中医专家王居易教授曾提醒:"补泻之要,在于辨证。手法再精妙,若不对证,反成伤害。"建议初学者在专业指导下练习,或先从平补平泻手法入手。

结语:回归平衡的智慧

《黄帝内经》有云:"调和阴阳,以平为期。"经络腧穴养生中的补泻之道,本质上是一种动态平衡的艺术。它教会我们倾听身体的声音,理解生命自然的节奏——该进补时不吝啬,该疏导时不犹豫。在这个充斥着各种极端养生法的时代,这种中庸之道显得尤为珍贵。

当我们学会根据自身状况灵活运用补泻手法,就能像一位高明的舵手,在健康之海上把握正确的航向。记住,最好的养生不是最强烈的,而是最恰当的;不是一成不变的,而是随机应变的。让古老的经络智慧,为现代人的健康生活注入新的活力。