经络腧穴与体态矫正:改善含胸、驼背的穴位按摩

在这个数字时代,我们的身体正面临前所未有的挑战——智能手机、电脑办公让"低头族"遍布大街小巷,含胸驼背已成为现代人的"时代病"。据最新研究显示,超过70%的办公室工作者存在不同程度的体态问题,而由此引发的颈肩酸痛、呼吸不畅等症状正在悄悄侵蚀着我们的健康。面对这一现代健康危机,传统中医经络理论提供了独特的解决方案。通过特定穴位的按摩刺激,配合科学的运动方式,我们能够重新唤醒沉睡的背部肌群,找回挺拔的身姿。这不仅是一种体态的矫正,更是一种生活态度的重塑。

一、含胸驼背的经络解读:失衡的身体地图

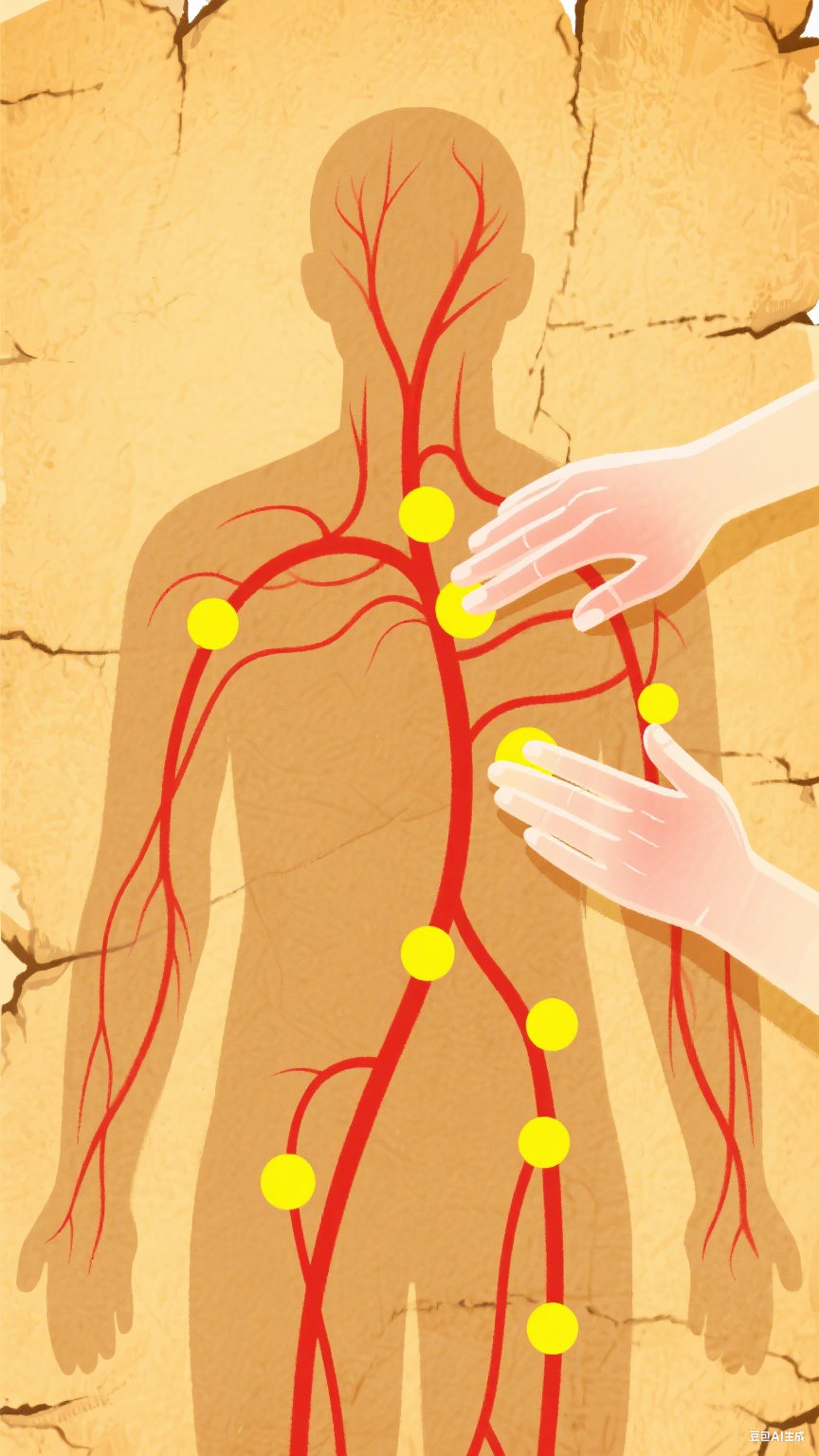

从中医经络学角度看,含胸驼背实质是身体前后经络能量失衡的外在表现。人体前侧的任脉主一身之阴,后侧的督脉主一身之阳。当长期前倾姿势导致胸前筋膜缩短、后背肌群被过度拉伸时,就形成了典型的"阴盛阳衰"状态。这种失衡在经络上的具体表现为:手太阴肺经、手厥阴心包经循行区域紧张挛缩,而足太阳膀胱经、督脉循行部位气血运行不畅。

明代医家李时珍在《奇经八脉考》中特别强调:"督脉为阳脉之海,主一身之阳气。"现代肌筋膜理论也印证了这一观点:含胸姿势会导致前锯肌、胸小肌缩短紧张,而斜方肌中下束、菱形肌则被拉长无力。这种肌肉失衡若持续存在,不仅影响体态美观,更会压迫心肺功能,甚至导致自主神经紊乱。通过经络穴位按摩来重新平衡这种前后张力,是从根本上改善体态的关键所在。

二、核心穴位按摩方案:四步重塑挺拔体态

第一步:松解前侧紧张肌群

位于锁骨下方凹陷处的气户穴(足阳明胃经)是放松胸小肌的关键点。用拇指指腹以适度力度按压,配合缓慢的深呼吸,每次持续1-2分钟,能有效缓解胸前区紧张。手掌心中央的劳宫穴(手厥阴心包经)同样不可忽视,握拳时中指尖所点位置即为该穴,用另一手拇指按压并做小范围环旋揉动,可同步放松上肢屈肌群。

第二步:激活后侧薄弱肌群

背部大杼穴(足太阳膀胱经,第一胸椎棘突下旁开1.5寸)是改善驼背的核心穴位。可采用俯卧位,请家人用掌根以适度力度按压并配合小幅震颤手法,刺激斜方肌中下束的收缩。而位于肩胛骨内侧缘的膏肓穴(足太阳膀胱经,第四胸椎棘突下旁开3寸)则需要特殊手法——用按摩棒或网球抵住穴位,靠墙做缓慢上下滚动,这种刺激方式能精准唤醒沉睡的菱形肌。

第三步:强化脊椎支撑系统

身柱穴(督脉,第三胸椎棘突下)和至阳穴(督脉,第七胸椎棘突下)构成脊椎中段的重要支撑点。建议采用"夹脊法":双手握拳,用指间关节沿脊椎两侧从上向下推按,重点刺激这两个穴位,可增强竖脊肌力量。配合"五点支撑"运动(仰卧屈膝,以头、双肘和双脚为支点抬臀),效果更为显著。

第四步:整体协调训练

手腕背侧的阳池穴(手少阳三焦经)和足外踝后方的昆仑穴(足太阳膀胱经)构成一对远端的体态调节组合。每天晨起时用拇指和食指同时掐按这对穴位各1分钟,能改善全身协调性。配合"靠墙天使"训练(背部贴墙,双臂做W形上下滑动),可建立新的正确动作模式。

三、整合方案:穴位按摩与日常养护

建立"90分钟提醒机制"是维持矫正效果的关键。每工作90分钟,就用3分钟完成一套简易穴位序列:按压气户穴(双侧各30秒)→ 点按大杼穴(30秒)→ 搓揉身柱穴(30秒)→ 掐按阳池穴(双侧各30秒)。这种规律性的干预能有效打破不良姿势的固化模式。

睡眠姿势调整同样重要。建议采用"半胎儿"睡姿(侧卧,上下肢适度屈曲),在胸前抱一个枕头防止肩部内旋,同时在背后放置支撑枕维持脊椎中立位。睡前按摩膏肓穴5分钟,能显著提升睡眠期间的姿势保持能力。

值得关注的是,美国物理治疗协会最新研究显示,结合穴位刺激的体态矫正方案,其有效率比单纯运动训练高出23%。特别是对长期电脑工作者,6周的穴位按摩干预可使头颈前倾角度平均减少11.5度。这印证了传统经络理论与现代康复医学结合的巨大潜力。

四、注意事项与进阶建议

在进行穴位按摩矫正体态时,需特别注意:骨质疏松患者应避免强力按压脊椎部位;急性颈肩疼痛发作期需先消炎止痛再行矫正;青少年脊柱侧弯患者需在专业医师指导下进行。建议初期每周3次专业推拿配合每日自我按摩,2-3个月后可逐渐减少专业干预频率。

对于追求更好效果的人群,可以尝试在穴位按摩后立即进行普拉提"天鹅"系列训练,这种时序安排能使矫正效果提升40%以上。此外,水中太极等运动能进一步巩固矫正成果,水的浮力可减轻关节负担,同时提供全方位阻力训练。

结语:挺拔身姿,从经络开始

宋代养生家蒲虔贯在《保生要录》中写道:"形正则气顺,气顺则神宁。"矫正体态不仅是外在形象的改善,更是内在气血的调理。通过经络穴位的精准刺激,我们不仅能重获挺拔身姿,更能改善呼吸功能、提升整体活力。记住,每一个挺拔的背影,都是对健康生活的最好诠释;每一次用心的穴位按摩,都是对身体发出的关爱信号。让我们从今天开始,用古老的经络智慧,书写属于这个时代的健康新姿势。