中医“以形补形”是否有科学依据?

中医理论中的"以形补形"观念源远流长,这一思想认为食物的外形特征与其对人体特定器官的滋补作用存在某种对应关系。从核桃补脑、胡萝卜明目到动物肾脏补肾,这些民间广为流传的食疗方法背后都隐含着"以形补形"的逻辑。然而,在现代科学视角下,这一传统观念究竟是一种经验智慧的结晶,还是缺乏依据的臆想?本文将从中医学理论、现代科学研究以及临床应用等多个角度,全面剖析"以形补形"这一特殊食疗观念的科学性与局限性。

一、"以形补形"的历史渊源与理论基础

"以形补形"的观念可追溯至中国古代的"象形思维"和"取类比象"哲学。成书于战国至汉代的《黄帝内经》中虽未直接提出"以形补形"的说法,但其"天人相应"的整体观为这一思想的形成奠定了基础。唐代孙思邈在《千金要方》中明确提出"以脏补脏"的治疗理念,记载了用羊肝治疗夜盲症、用猪心治疗心悸等方法,这被视为"以形补形"理论的早期表述。

明代李时珍的《本草纲目》将这一思想系统化,记载了大量"以形补形"的实例。如"核桃仁状如人脑,故能补脑"、"赤小豆色红入心,故能补心血"等描述,体现了古人通过观察食物形态特征推断其药用价值的思维方式。清代医家汪昂在《本草备要》中进一步总结:"凡药之形质与人之脏腑相似者,多能入其经而治其病。"

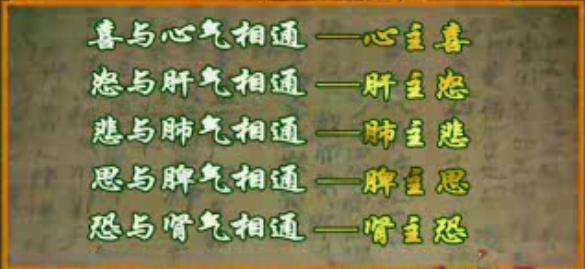

从中医理论体系来看,"以形补形"与五行学说、归经理论密切相关。中医认为,自然界与人体是一个有机整体,存在着普遍的联系与对应关系。食物的颜色、形状、质地等外在特征被视为其内在属性的外在表现,可以提示其对人体特定部位的亲和力与调节作用。这种思维方式并非中医独有,在世界各地的传统医学体系中都能找到类似观念,如欧洲古代的"签名学说"(Doctrine of Signatures)也认为植物的外观特征暗示了其治疗用途。

二、"以形补形"的典型案例与现代验证

在民间食疗中,"以形补形"的应用实例不胜枚举。最典型的包括核桃补脑、胡萝卜明目、西红柿补心、动物肾脏补肾等。现代科学研究为部分传统说法提供了验证,同时也推翻了一些缺乏依据的观点。

核桃补脑说是最广为人知的"以形补形"案例。核桃仁的外观确实与人脑皮质皱褶惊人地相似。现代营养学研究发现,核桃含有丰富的α-亚麻酸(一种ω-3脂肪酸)、抗氧化成分和多酚类物质。2014年发表在《Journal of Nutrition》上的一项研究表明,长期食用核桃可以改善健康老年人的认知功能。ω-3脂肪酸是大脑神经元细胞膜的重要组成成分,具有抗炎和抗氧化作用,确实对大脑健康有益。这一案例中,传统智慧与现代科学得出了相似的结论,但作用机制的解释却完全不同——古人因外形相似而推断其功效,今人则通过分析其化学成分阐明机理。

胡萝卜明目说是另一个有趣的例子。胡萝卜横切面的同心圆纹理与人眼虹膜确有几分相似。现代科学证实,胡萝卜富含β-胡萝卜素,在人体内可转化为维生素A,而维生素A是视紫红质合成的必需物质,缺乏会导致夜盲症。二战时期英国军方为掩盖雷达技术发展而散布"飞行员因吃胡萝卜而夜间视力超群"的宣传,意外强化了这一观念。虽然胡萝卜确实有益眼睛健康,但与其外形无关,而是因其特定营养成分。

动物肾脏补肾说则体现了"以脏补脏"的延伸应用。中医理论认为动物肾脏具有补肾益精的功效。现代分析发现,动物肾脏含有丰富的锌、硒等微量元素以及一些活性肽类物质,这些成分确实对改善男性生殖功能有一定作用。2017年《Asian Journal of Andrology》上发表的研究指出,某些从动物肾脏提取的活性成分可能对改善精子质量有帮助。然而,动物内脏也含有较高胆固醇和嘌呤,过量食用反而可能带来健康风险。

值得注意的是,并非所有"以形补形"的说法都经得起科学检验。如"吃猪脑补人脑"的说法就缺乏依据,反而可能因摄入过多胆固醇而有害健康;"虎骨壮骨"的说法导致野生虎遭滥捕,而现代研究显示其成分与普通动物骨骼无异。这些例子提醒我们,对传统观念应当持批判性继承的态度。

三、现代科学视角下的作用机制分析

从现代药理学和营养学角度看,"以形补形"中部分案例的有效性可以从以下几个机制得到解释:

营养成分的特异性分布是重要因素之一。不同器官组织在代谢过程中会选择性地富集特定营养素。如视网膜需要大量维生素A,而神经系统富含ω-3脂肪酸。当动物或植物某部位含有高浓度的某种营养素时,食用该部位确实可以补充人体相应器官所需的物质。但这种对应关系并非由外形决定,而是由生物化学特性决定。

器官特异性肽类物质可能发挥重要作用。近年研究发现,动物器官中含有一些具有器官亲和性的生物活性肽。如从动物心脏提取的肽类物质对心肌细胞有特殊作用,这可能解释了传统医学中"以心补心"的部分科学基础。2015年《Peptides》期刊上发表的研究证实,某些从动物器官提取的小分子肽确实表现出器官靶向性。

微量元素谱的相似性也是潜在机制。人体不同器官组织的微量元素组成存在差异,而食用动物相应器官可以补充类似的微量元素组合。如肝脏富含铁和维生素B12,对造血功能有益;睾丸富含锌,对精子形成很重要。这种元素组成的相似性可能被古人直观地理解为"形似则性近"。

心理暗示效应不容忽视。"以形补形"观念本身可能产生强大的安慰剂效应。当人们深信某种食物对特定器官有益时,这种心理预期可能通过神经-内分泌机制实际影响生理功能。多项研究表明,安慰剂效应在传统医学实践中起着重要作用。

然而,必须指出的是,这些现代解释与古人的原始逻辑存在本质区别。古人基于直观类比得出"形似则效同"的结论,而现代科学则揭示了物质组成与生理效应之间的客观联系。二者虽然有时指向相同的实践,但理论基础完全不同。

四、中医界与科学界的认识差异与共识

当代中医学术界对"以形补形"观念持审慎态度。主流观点认为,"以形补形"是古人在缺乏现代科学认知工具的情况下,通过长期观察总结出的经验规律,部分内容确实包含合理成分,但不应简单照搬或过度解读。

中国中医科学院的一项系统性研究指出,"以形补形"中约30%的案例可以得到现代科学的部分支持,50%尚缺乏充分证据,另有20%已被证明无效甚至有害。研究强调,传统食疗方法的有效性应当建立在化学成分和药理作用明确的基础上,而非单纯依赖外形相似性。

科学界则普遍认为,"以形补形"是一种前科学时期的朴素思维方式,其正确案例多属巧合。诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦在采访中曾表示:"传统医学中的经验值得尊重,但必须用科学方法验证和提炼。"她以青蒿素的发现为例,说明只有通过现代科研方法,才能真正发掘传统医学的宝贵价值。

两界学者达成的基本共识是:对"以形补形"这一传统观念,应当采取"去伪存真"的态度——摒弃那些被证明无效或有害的做法,保留确有实效的部分,并用科学方法阐明其作用机制。在临床应用中,应当遵循"安全、有效、质量可控"的基本原则,不夸大外形相似性的指导意义。

五、科学应用"以形补形"观念的建议

基于现有认识,我们对"以形补形"观念的应用提出以下几点建议:

理性看待传统食疗经验。不盲目相信所有"以形补形"的说法,也不全盘否定这一传统智慧。了解每种说法的来源与依据,关注现代科学研究对其的验证情况。如对核桃补脑、胡萝卜明目等有科学支持的观念可以适当采纳,而对那些缺乏依据或已被证伪的说法则应避免。

重视整体营养均衡。即使某些"以形补形"的食物确实有益,也不应过度依赖单一食物。现代营养学强调膳食多样化和营养均衡的重要性。如希望改善大脑功能,除适量食用核桃外,还应保证全谷物、深海鱼、绿叶蔬菜等多种益脑食物的摄入。

关注个体差异与安全性。传统食疗方法可能因人而异,应用时需考虑个人体质、健康状况和潜在风险。如动物肾脏虽然含有一些有益成分,但高尿酸血症患者就应避免食用;核桃虽有益脑健康,但对坚果过敏者则可能引发严重反应。

结合现代科研成果。将传统智慧与现代营养学知识相结合,可以制定更科学的膳食方案。如已知ω-3脂肪酸对大脑发育重要,就可以选择核桃、深海鱼、亚麻籽等多种富含此类营养素的食物,而不局限于外形似脑的核桃。

避免野生动物器官的使用。一些传统的"以形补形"做法涉及濒危动物器官,如虎骨、犀角等。这些做法不仅缺乏科学依据,还破坏生态平衡,可能触犯法律。现代完全可以通过合成替代品或植物提取物达到相同甚至更好的效果。

结语

中医"以形补形"观念是人类在特定历史条件下认识自然与人体关系的尝试,反映了古人敏锐的观察力和丰富的想象力。其中部分经验确实包含着科学真理的萌芽,但更多是前科学时代的朴素类比。现代人应当以理性态度对待这一传统观念——既不因其古老而盲目崇拜,也不因其含有些许谬误而全盘否定。

科学的发展历程告诉我们,许多传统经验背后确实隐藏着尚未被认识的客观规律。对待"以形补形"这样的传统观念,最佳态度或许是:尊重古人智慧,求证科学真相,去粗取精,去伪存真,让传统医学经验在现代科学框架下获得新生。正如《黄帝内经》所言:"智者察同,愚者察异。"在传统与现代之间,我们更需要的是发现真正联系的智慧,而非简单对立的态度。