中医养生中的 “五行智慧”:金木水火土对应脏腑的调养艺术

在中医深邃的理论体系中,“五行学说” 犹如一把解读生命奥秘的钥匙。古人将自然界的金、木、水、火、土五种基本元素,与人体的五脏六腑、五体五官、五情五志巧妙对应,构建起一个相互关联、动态平衡的整体养生框架。通过顺应五行规律调养脏腑,不仅能调和气血、强身健体,更蕴含着 “天人合一” 的东方哲学智慧。了解五行与脏腑的内在联系,掌握相应的调养艺术,我们便能在日常生活中实现科学养生,维持身心和谐。

一、五行学说:中医养生的理论根基

五行学说认为,金、木、水、火、土五种元素并非孤立存在,而是通过相生相克的关系,维持着自然界和人体的平衡。相生即木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,如同生命的循环接力;相克则是木克土、土克水、水克火、火克金、金克木,形成相互制约的动态平衡。这种规律映射到人体,五脏(肝、心、脾、肺、肾)分别对应五行,且与五体(筋、脉、肉、皮、骨)、五官(目、舌、口、鼻、耳)、五志(怒、喜、思、忧、恐)等紧密相连。

《黄帝内经》中提到:“东方生风,风生木,木生酸,酸生肝……” 清晰阐述了五行与人体生理系统的对应关系。例如,肝属木,木性生发,春季万物复苏,与肝的生发之气相应,因此春季养生重在养肝;心属火,火性温热,心主血脉,为人体提供热量,夏季炎热,对应心火旺盛,养生需注重养心护脉。掌握五行规律,能让养生更具针对性和系统性。

二、五行与脏腑的对应调养法则

(一)木 - 肝:调畅气机的 “将军之官”

肝在五行属木,主疏泄、藏血,被称为 “将军之官”,如同树木般具有生发、条达的特性。若肝气郁结,易出现情绪抑郁、两胁胀痛、月经不调等症状;肝气过旺,则可能引发急躁易怒、头晕目眩。养肝需顺应木的生发特性,春季尤为关键。

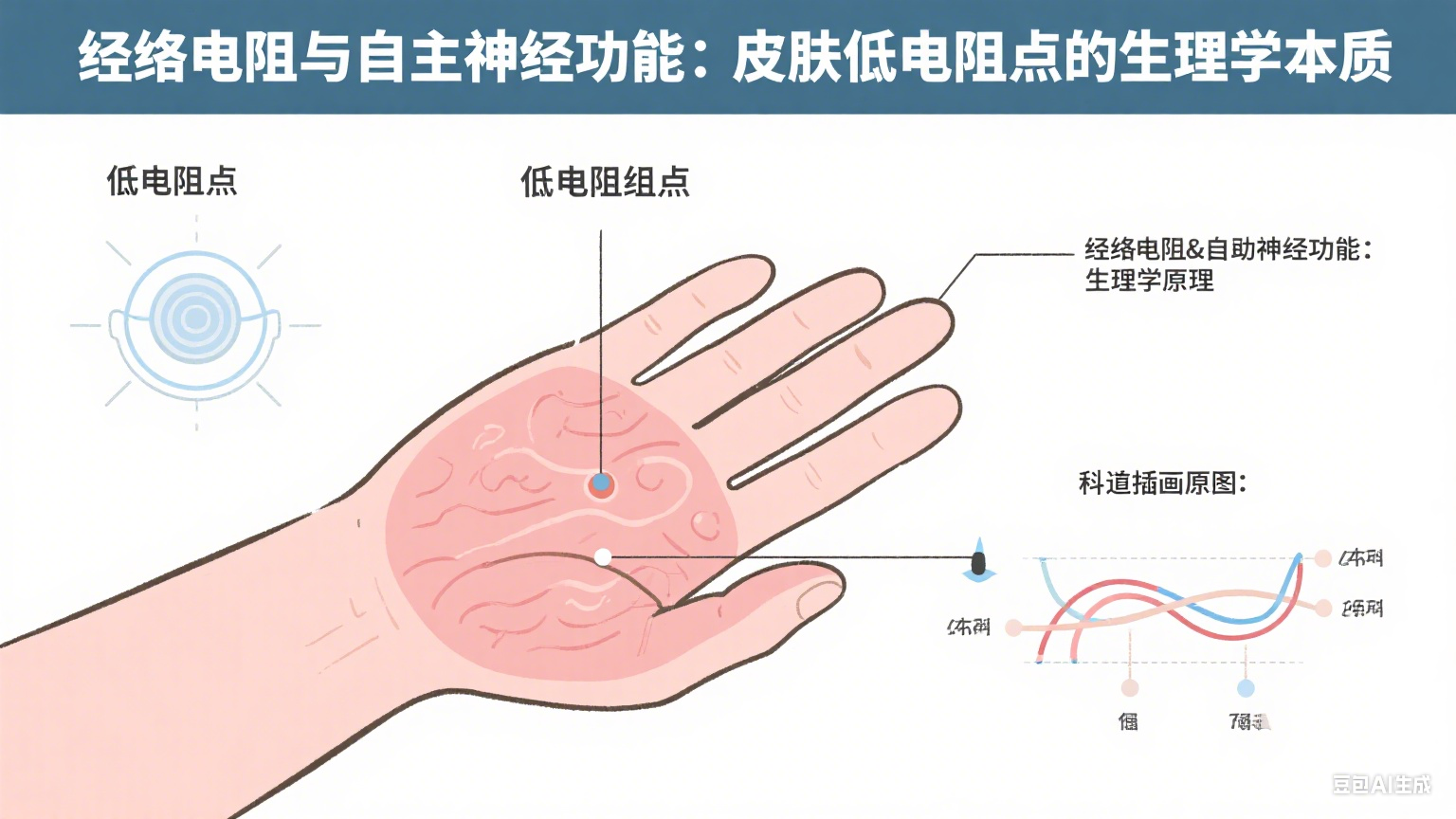

经络养护:按摩肝经上的太冲穴(足背第 1、2 跖骨间),可平肝泄热、通络止痛;睡前泡脚后按揉此穴,效果更佳。

(二)火 - 心:主宰神明的 “君主之官”

心在五行属火,为 “君主之官”,主血脉、藏神志,如同火焰般温煦全身。心火过旺易出现心烦失眠、口舌生疮、心悸等症状;心气不足则表现为胸闷气短、面色苍白。养心重在夏季,同时需贯穿四季。

运动保健:八段锦中的 “摇头摆尾去心火” 动作,通过头部和腰部的旋转,可疏通心经气血;练习时配合深长呼吸,增强养心效果。

(三)土 - 脾:运化精微的 “后天之本”

脾在五行属土,为 “后天之本”,主运化、统血,如同大地般承载万物、滋养生命。脾虚易导致食欲不振、腹胀腹泻、四肢乏力;脾湿则表现为身体困重、舌苔厚腻。养脾需重视长夏(夏季与秋季之间),以及日常饮食调理。

穴位按摩:按摩足三里(小腿外侧,犊鼻下 3 寸)、中脘穴(上腹部,脐中上 4 寸),可增强脾胃运化功能。每天早晚按揉穴位,以产生酸胀感为宜。

(四)金 - 肺:主气司呼吸的 “相傅之官”

肺在五行属金,为 “相傅之官”,主气、司呼吸,如同金属般清肃、收敛。肺气虚易出现咳嗽气短、声音低弱;肺燥则表现为咽干口渴、干咳少痰。养肺重在秋季,以顺应金的收敛之性。

起居防护:秋季早晚温差大,及时增减衣物,预防感冒;保持室内空气湿润,可使用加湿器或摆放绿植,缓解秋燥对肺的伤害。

(五)水 - 肾:藏精纳气的 “作强之官”

肾在五行属水,为 “作强之官”,藏精、主骨生髓,如同水源般滋养全身。肾虚会出现腰膝酸软、耳鸣脱发、性功能减退等症状;肾水不足则易引发潮热盗汗、失眠多梦。养肾需注重冬季,以及日常的肾精固护。

睡眠养护:冬季早睡晚起,待日光出现后再活动,以养藏肾气;避免房劳过度,减少肾精损耗。

三、五行相生相克的整体调养策略

五行养生不仅要关注单个脏腑,更需把握相生相克的整体关系。例如,肝(木)生心(火),养肝有助于心血的生成;肾(水)克心(火),肾水充足可制约心火过旺。在调养时,可根据自身情况灵活调整:若心火旺盛,除养心外,可通过滋补肾水(如食用黑芝麻、黑豆)来制衡;若脾虚消化不良,可通过补肝木(如食用绿色蔬菜)来增强脾胃运化,因为木能克土,适度的木气可激发脾土活力。

此外,五行与四季、五时(晨、午、夕、夜、昼)、五方(东、南、中、西、北)等相互关联。春季东方属木,对应肝经,晨起可面向东方做伸展运动;夏季南方属火,午时养心,可静坐调息。将五行规律融入生活细节,才能实现全方位的养生保健。

四、结语