中医养生:脾胃为后天之本的调养之道

一、脾胃在中医理论中的核心地位

中医认为,脾胃是人体 “后天之本”,承担着运化水谷精微的重要职责。《黄帝内经》中提到 “脾胃者,仓廪之官,五味出焉”,将脾胃比作储存粮食的仓库,人体生命活动所需的营养物质都依赖脾胃的消化吸收。脾胃功能正常,才能将摄入的食物转化为气血,滋养全身各个脏腑组织。若脾胃功能失调,就会导致气血生化不足,引发一系列健康问题。

从五行学说来看,脾胃属土,土为万物之母,具有生化、承载的特性。脾胃在人体中就像大地一样,为其他脏腑提供支持和营养。肝气的疏泄、肺气的宣降、心气的推动、肾气的封藏都离不开脾胃运化的水谷精微的滋养。因此,脾胃功能的强弱直接影响着人体的健康状况和寿命长短。

在经络系统中,脾胃与多条经络相互联系。足太阴脾经和足阳明胃经构成了脾胃的经络系统,脾经起于足大趾,沿下肢内侧上行,联络脾脏、胃腑,最终到达舌部;胃经起于鼻翼旁,沿面部、颈部、胸部、腹部下行,联络胃腑,最终到达足中趾。脾胃经络的通畅与否,直接影响着脾胃的功能以及全身气血的运行。

二、脾胃虚弱的常见表现与成因

(一)常见症状表现

脾胃虚弱的人常常会出现食欲不振、消化不良的症状,吃饭时没有胃口,进食后感觉胃脘胀满不适,甚至出现恶心、呕吐的情况。由于脾胃运化功能减弱,食物不能充分消化吸收,还会导致大便溏薄,不成形,有时还会夹杂着未消化的食物。

气血不足是脾胃虚弱的另一个重要表现,患者常感到面色苍白或萎黄,头晕乏力,四肢倦怠,说话有气无力。这是因为脾胃不能正常运化水谷精微,导致气血生成不足,无法濡养全身。

此外,脾胃虚弱还可能影响水液代谢,导致水湿内停。患者会出现身体浮肿,尤其是下肢水肿较为明显,舌苔厚腻,口中黏腻不爽,还容易出现湿疹、痤疮等皮肤问题。

(二)成因分析

饮食不节是导致脾胃虚弱的主要原因之一。现代人生活节奏快,经常暴饮暴食、饥饱不定,或者过度食用生冷、油腻、辛辣刺激性食物,这些都会损伤脾胃的正常功能。例如,长期食用生冷食物会使脾胃阳气受损,导致脾胃虚寒;过度食用油腻食物会加重脾胃的负担,影响脾胃的运化功能。

情志失调也会对脾胃功能产生不良影响。中医认为 “思伤脾”,长期思虑过度、精神压力大,会导致脾气郁结,影响脾胃的运化功能。此外,愤怒、抑郁等不良情绪也会通过影响肝气的疏泄,进而影响脾胃的功能,形成 “肝脾不和” 的病理状态。

劳逸失度同样会导致脾胃虚弱。过度劳累会耗伤人体的气血,使脾胃得不到充分的滋养;而长期久坐不动、缺乏运动,则会导致脾胃气机不畅,运化功能减弱。此外,长期熬夜也会影响脾胃的自我修复和调养,因为夜间是脾胃功能相对较弱的时期,需要充足的休息来恢复功能。

三、脾胃调养的饮食原则与方法

(一)饮食原则

脾胃调养应遵循 “饮食有节、定时定量” 的原则。每天按时进餐,每餐七八分饱,避免暴饮暴食和饥饱不定。这样可以让脾胃有规律地工作和休息,维持正常的运化功能。

在食物的选择上,应注重 “温、软、淡、鲜”。温性食物可以温暖脾胃,如小米、南瓜、羊肉、生姜等;软质食物容易消化吸收,如粥、面条、蒸蛋等;清淡食物不会加重脾胃负担,如蔬菜、水果、豆制品等;新鲜食物营养丰富,且没有受到过多加工的影响,有利于脾胃的健康。

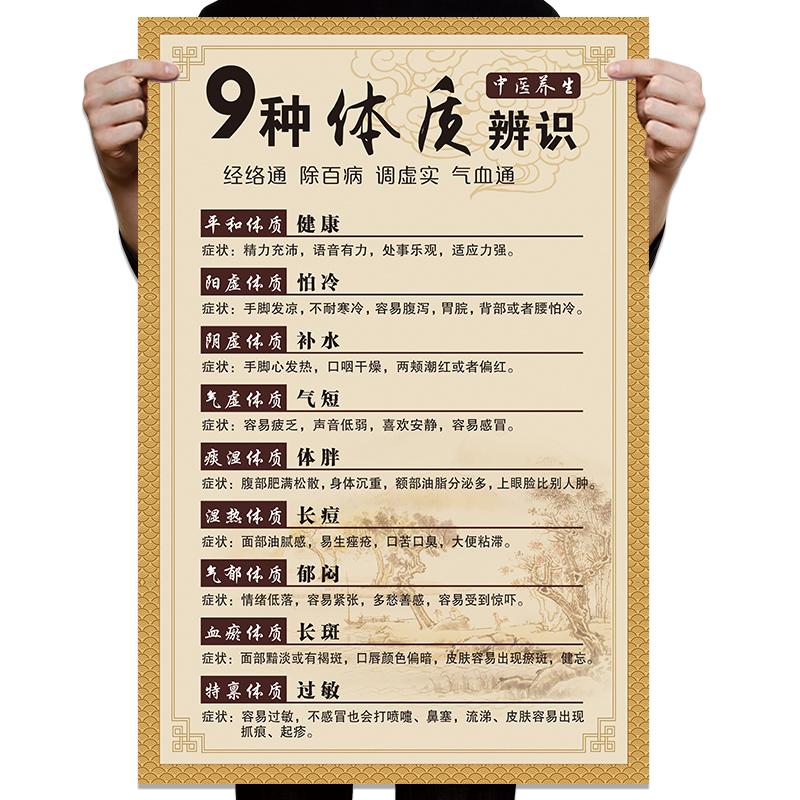

此外,还应根据个人体质和季节变化来调整饮食。例如,脾胃虚寒的人可以多食用一些温热性的食物,如桂圆、红枣、干姜等;脾胃湿热的人则应多食用一些清热利湿的食物,如薏米、红豆、冬瓜等。

(二)食疗方推荐

1. 小米南瓜粥

材料:小米 100 克,南瓜 200 克,适量白糖。

做法:将小米洗净,南瓜去皮切块。锅中加水,放入小米煮至半熟,再加入南瓜块,煮至小米和南瓜都软烂,加入适量白糖调味即可。

功效:小米具有健脾和胃、补益虚损的功效;南瓜性温,味甘,能补中益气、健脾养胃。这款粥适合脾胃虚弱、食欲不振的人食用。

2. 山药莲子粥

材料:山药 30 克,莲子 30 克,大米 100 克,适量冰糖。

做法:将山药去皮切块,莲子去心洗净,大米洗净。锅中加水,放入大米、山药、莲子,煮至粥熟,加入适量冰糖调味即可。

功效:山药能健脾养胃、生津益肺;莲子能健脾止泻、养心安神。这款粥具有健脾益气、养心安神的功效,适合脾胃虚弱、失眠多梦的人食用。

3. 四神汤

材料:茯苓 15 克,芡实 15 克,莲子 15 克,山药 15 克,猪肚 1 个,适量盐、姜片。

做法:将猪肚洗净,焯水备用;茯苓、芡实、莲子、山药洗净。将所有材料放入锅中,加水适量,大火煮沸后转小火煮 2 小时,加入适量盐调味即可。

功效:四神汤是中医经典的健脾祛湿方剂,茯苓能利水渗湿、健脾宁心;芡实能益肾固精、健脾止泻;莲子能健脾止泻、养心安神;山药能健脾养胃、生津益肺。搭配猪肚一起煮,能增强健脾养胃的功效,适合脾胃虚弱、湿气较重的人食用。

(三)饮食禁忌

脾胃虚弱的人应避免食用生冷食物,如冰淇淋、冷饮、生鱼片等,这些食物会损伤脾胃阳气,加重脾胃虚寒的症状。同时,也要避免食用油腻、辛辣刺激性食物,如油炸食品、辣椒、花椒等,这些食物会加重脾胃的负担,影响脾胃的运化功能。

此外,还要注意避免过度饮酒和喝咖啡。酒精和咖啡因会刺激胃黏膜,损伤脾胃功能,长期饮用还会导致胃炎、胃溃疡等疾病。

四、脾胃调养的起居与运动方法

(一)起居调养

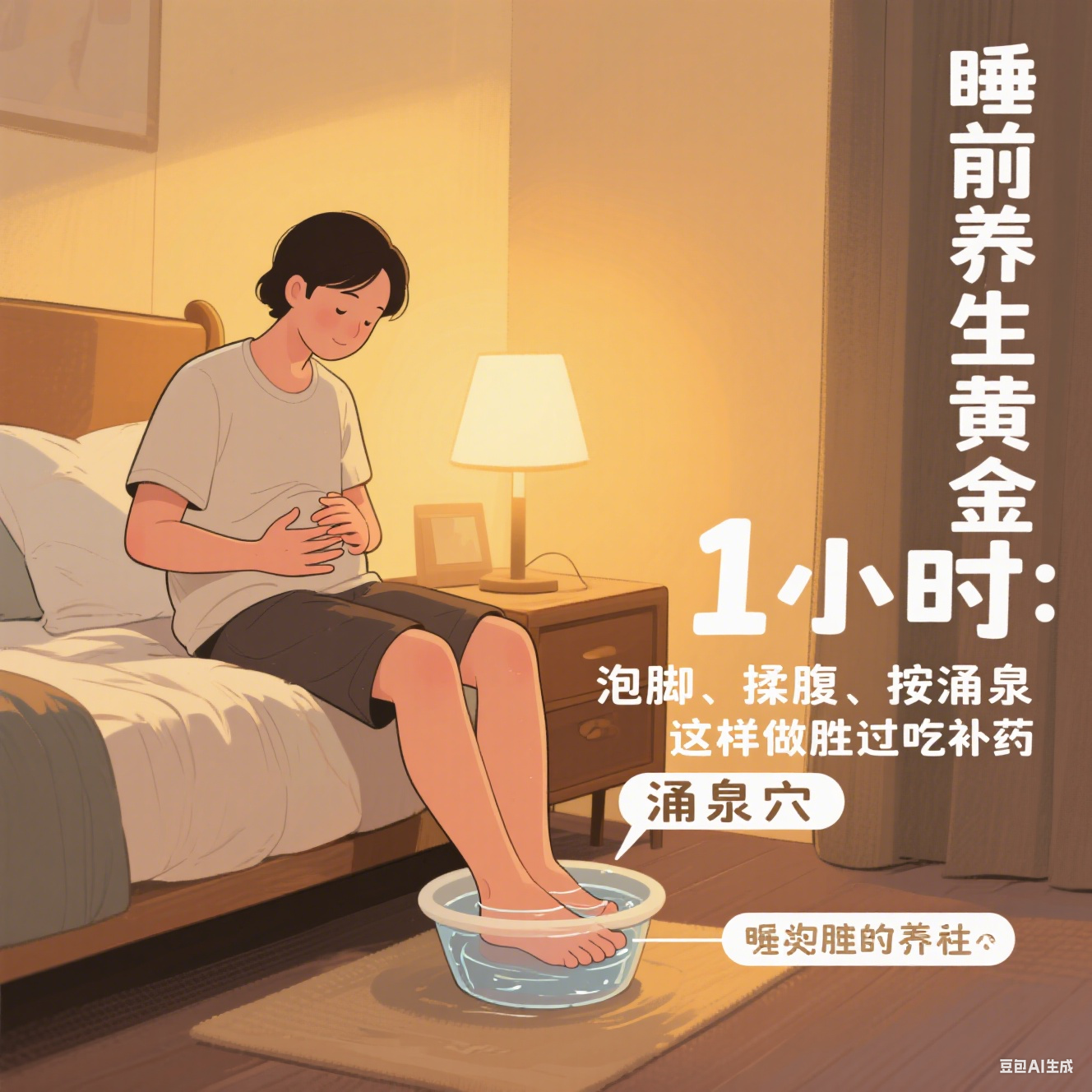

保持规律的作息时间对于脾胃调养至关重要。每天按时起床和睡觉,避免熬夜,保证充足的睡眠。因为睡眠过程中,人体的各个脏腑组织都可以得到休息和修复,脾胃也不例外。晚上 11 点至凌晨 3 点是人体气血流经肝胆的时间,此时良好的睡眠有助于肝气的疏泄,进而促进脾胃的运化功能。

此外,还要注意腹部的保暖。脾胃位于人体的中焦,腹部受凉容易导致脾胃虚寒,影响脾胃的功能。因此,即使在炎热的夏季,也不要让腹部直接对着空调或风扇吹风,睡觉时要盖好腹部。

(二)运动调养

适当的运动可以促进脾胃的运化功能,增强体质。适合脾胃虚弱者的运动方式有散步、慢跑、瑜伽、八段锦等。散步是一种简单有效的运动方式,每天饭后半小时散步 20-30 分钟,可以促进胃肠蠕动,帮助消化食物。

八段锦中的 “调理脾胃须单举” 动作,对脾胃调养有很好的效果。具体做法是:自然站立,双脚分开与肩同宽,双手自然下垂。左手翻掌从左侧向上举,举至头顶上方,掌心向上,指尖向右,同时右手翻掌向下按,掌心向下,指尖向前,位于右髋部外侧。然后左手下落,右手升起,恢复到自然站立姿势,左右交替进行。这个动作可以通过拉伸脾胃经络,促进脾胃的气血运行,增强脾胃的功能。

需要注意的是,运动要循序渐进,避免过度劳累。运动后要及时补充水分,但不要立即饮用大量冷水,以免刺激脾胃。

五、脾胃调养的情志与穴位按摩方法

(一)情志调养

保持良好的情绪状态对于脾胃调养非常重要。中医认为 “思伤脾”,长期思虑过度、精神压力大,会导致脾气郁结,影响脾胃的运化功能。因此,要学会调节自己的情绪,保持心情舒畅,避免过度思虑和精神紧张。

可以通过听音乐、读书、旅游、与朋友交流等方式来缓解压力,放松心情。此外,练习冥想、深呼吸等方法也可以帮助调节情绪,使身心得到放松。

(二)穴位按摩

按摩足三里穴是调养脾胃的常用方法。足三里穴位于小腿前外侧,膝盖骨下缘向下 3 寸(四横指),距胫骨前缘一横指的位置。按摩足三里穴可以健脾和胃、补中益气、通经活络。具体做法是:用拇指或食指指腹按压足三里穴,每次按压 5-10 分钟,以局部感到酸胀为度。

按摩中脘穴也有很好的健脾和胃作用。中脘穴位于上腹部,前正中线上,脐中上 4 寸。按摩中脘穴可以促进胃肠蠕动,增强脾胃的运化功能。具体做法是:用手掌掌心或指腹顺时针按摩中脘穴,每次按摩 10-15 分钟。

此外,还可以按摩脾俞穴和胃俞穴。脾俞穴位于背部,第 11 胸椎棘突下,旁开 1.5 寸;胃俞穴位于背部,第 12 胸椎棘突下,旁开 1.5 寸。按摩这两个穴位可以调理脾胃功能,缓解脾胃虚弱引起的各种症状。具体做法是:用拇指或食指指腹按压脾俞穴和胃俞穴,每次按压 5-10 分钟。

六、脾胃疾病的中医预防与调理

(一)消化不良的预防与调理

预防消化不良要注意饮食有节,避免暴饮暴食,少吃油腻、辛辣刺激性食物。饭后不要立即躺下或剧烈运动,可以适当散步。如果出现消化不良的症状,可以通过按摩腹部、饮用山楂茶等方法来缓解。按摩腹部时,用手掌掌心顺时针按摩腹部,每次 10-15 分钟,可以促进胃肠蠕动,帮助消化。山楂茶具有消食化积的功效,取适量山楂片泡水饮用,可缓解消化不良引起的胃脘胀满、食欲不振等症状。

(二)胃炎的预防与调理

预防胃炎要注意饮食卫生,避免食用不洁食物,少吃生冷、辛辣刺激性食物,避免过度饮酒。同时,要保持良好的情绪状态,避免精神压力过大。如果患有胃炎,可以通过中药调理来缓解症状。中医治疗胃炎根据不同的证型采用不同的方剂,如脾胃虚寒型胃炎可用黄芪建中汤加减;肝胃不和型胃炎可用柴胡疏肝散加减。

(三)腹泻的预防与调理

预防腹泻要注意饮食卫生,避免食用生冷、油腻食物,腹部要注意保暖。如果出现腹泻症状,可以通过饮用生姜红糖水、按摩足三里穴等方法来缓解。生姜红糖水具有温中散寒的功效,适合脾胃虚寒引起的腹泻;按摩足三里穴可以增强脾胃功能,缓解腹泻症状。如果腹泻症状严重,应及时就医,在医生的指导下进行治疗。

七、总结

脾胃是人体的 “后天之本”,脾胃功能的强弱直接影响着人体的健康状况。通过合理的饮食、规律的起居、适当的运动、良好的情志调节以及穴位按摩等方法,可以有效调养脾胃,增强脾胃功能,预防和改善脾胃疾病,保持身体健康。