中医养生中经络腧穴的核心地位与作用解析

中医养生作为中华传统文化的重要组成部分,以整体观念和辨证论治为核心,强调人与自然、脏腑与经络的和谐统一。其中,经络腧穴理论是中医养生实践的重要基础,贯穿于针灸、推拿、导引等多种疗法中,被誉为"人体气血运行的通道网络"。深入理解经络腧穴的核心地位与作用,对现代人的健康管理具有深远意义。

一、经络腧穴:生命活动的调控枢纽

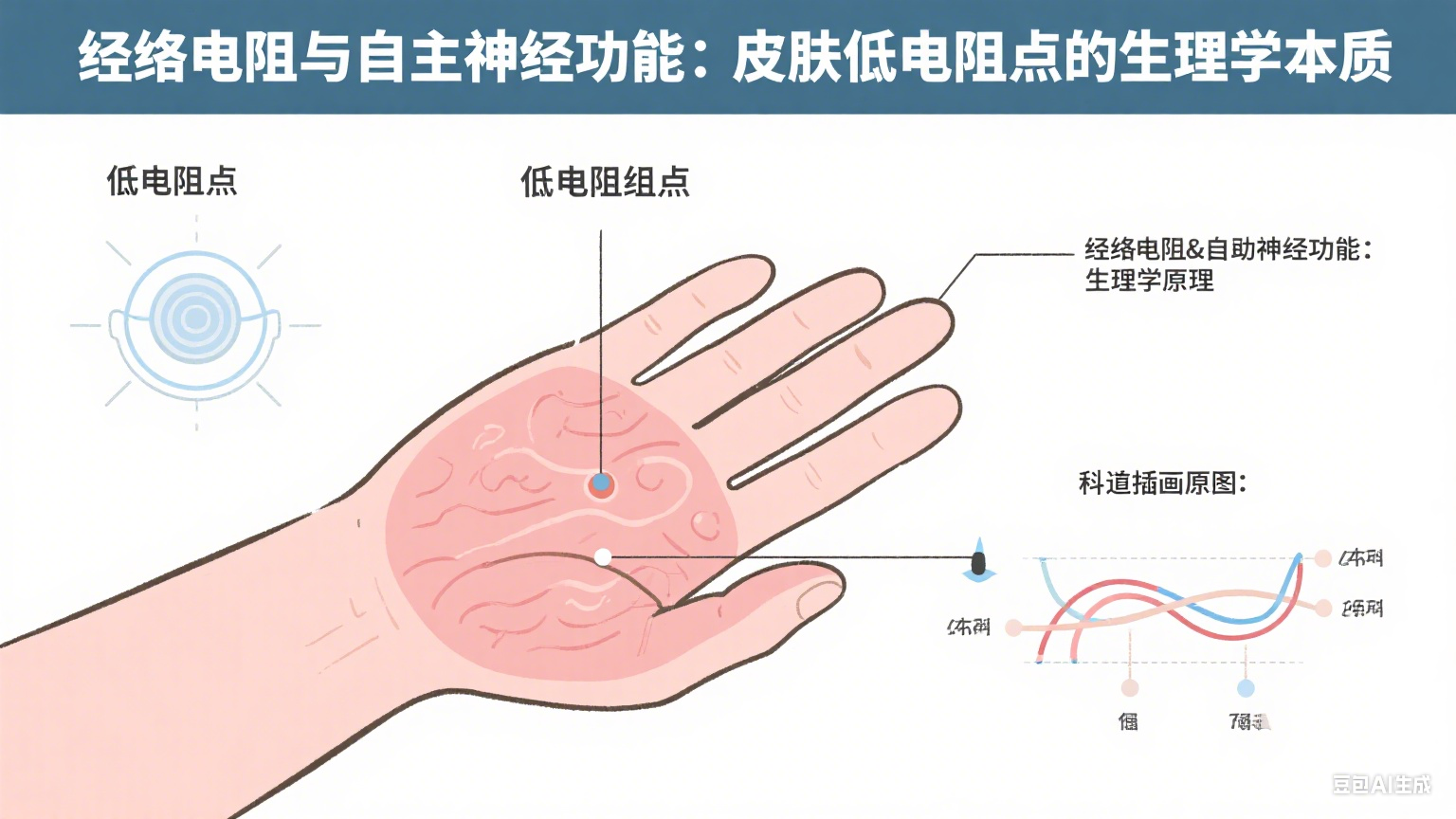

经络是人体内纵横交行的通路系统,《黄帝内经》称其"决死生,处百病,调虚实"。十二正经与奇经八脉如同大地上的江河沟渠,将五脏六腑、四肢百骸联为有机整体。而腧穴则是经络上特殊的"开关点",既是气血输注之处,也是病邪侵入之门户。

临床观察发现,当人体出现气血失衡时,相关经络沿线常会出现压痛、结节或温度异常。例如长期伏案者肩颈部的"肩井穴"区域常有板结感,通过点按或艾灸此穴可显著缓解肌肉僵硬。这印证了《针灸大成》"经脉所过,主治所及"的经典论述。

二、养生实践中的三大作用机制

1.疏通气血,平衡阴阳

经络腧穴的调节作用在四季养生中尤为突出。春季刺激肝经"太冲穴"可助疏泄条达,夏季按揉心经"少府穴"能清心降火。明代医家张景岳提出"按摩导引,通经活络"之法,通过特定穴位的良性刺激,可化解"不通则痛"的病理状态。

2.联络脏腑,内外相应

每个腧穴都与深层脏腑存在特异性联系。如胃脘不适时,足阳明胃经的"足三里"穴常有明显压痛;持续艾灸该穴不仅能缓解症状,还能增强脾胃运化功能。这种"外治内效"的特点,使腧穴成为养生保健的"体外药库"。

3.预防疾病,激发自愈

《千金要方》记载:"若要安,三里常不干"。日常按摩特定穴位可提升正气,现代研究证实,刺激"关元穴""气海穴"能调节免疫细胞活性。这种"治未病"的思维,正是中医养生区别于被动治疗的关键所在。

三、经络养生的现代应用启示

当代社会常见的亚健康状态,如失眠、疲劳、代谢紊乱等,多与经络阻滞相关。将传统智慧与现代生活结合,可衍生出简便有效的养生方法:

晨起拍打肺经(从胸部沿手臂前缘至拇指)助宣发卫气

睡前推搓脚心"涌泉穴"引火归元

工间按压"内关穴"缓解焦虑情绪

需要强调的是,经络调理需遵循个体化原则。孕妇、体弱者应避开合谷、三阴交等敏感穴位;糖尿病患者慎用直接灸法。建议在专业医师指导下,结合体质辨识进行养生操作。

经络腧穴理论凝聚着古人千年的生命观察智慧,其核心价值在于通过调控人体能量网络,实现"阴平阳秘"的健康状态。在快节奏的现代生活中,善用这些天然的"养生开关",或将成为我们维系身心平衡的重要途径。正如《灵枢》所言:"经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。"