经络拍打养生法:如何通过拍打经络促进气血流通?

经络拍打作为中医外治法的重要分支,是一种源远流长却简单易行的自我保健方法。这种看似简单的养生技艺,实则蕴含着中医"经络所过,主治所及"的深刻治疗理念,通过特定手法刺激体表经络,能够有效激发人体自愈潜能。在当代社会,随着人们健康意识的觉醒和对自然疗法的追求,经络拍打养生法正以其"简、便、验、廉"的特点重新焕发生机。本文将系统介绍经络拍打的医学原理、操作要领、具体手法及注意事项,为读者提供一套科学实用的经络激活方案。

一、经络拍打的中医理论基础与现代诠释

经络拍打养生法根植于中医经络学说这一独特理论体系。《黄帝内经》明确指出:"经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。"将经络视为运行气血、联系脏腑肢节的重要通道。明代医家李时珍在《奇经八脉考》中进一步阐述:"内景隧道,惟返观者能照察之。"指出经络虽非实体解剖可见,但其功能效应确实存在。经络拍打正是基于"不通则痛,通则不痛"的基本原理,通过外力刺激促进气血流通,达到防治疾病的目的。

传统中医将拍打疗法归类于"导引按跷"范畴。《金匮要略》中记载的"膏摩"疗法,就是早期拍打与药物外敷结合的典范。清代吴谦在《医宗金鉴·正骨心法要旨》中系统总结了拍打手法的应用原则:"按其经络,以通郁闭之气;摩其壅聚,以散瘀结之肿。"这些古代文献记载表明,拍打疗法在中医临床实践中有着深厚的历史积淀。

从现代医学视角看,经络拍打的作用机制可以从多个层面得到解释。生物力学研究表明,适度的机械刺激能够改变筋膜组织的张力状态,促进组织液流动和代谢废物清除。神经生理学实验证实,拍打刺激可通过激活皮肤感受器,反射性调节内脏功能,这与中医"外治内效"的理论不谋而合。2019年《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》期刊发表的研究显示,规律性拍打可使局部微循环血流量增加40%-60%,持续时间达2小时以上,为"活血化瘀"效应提供了客观证据。

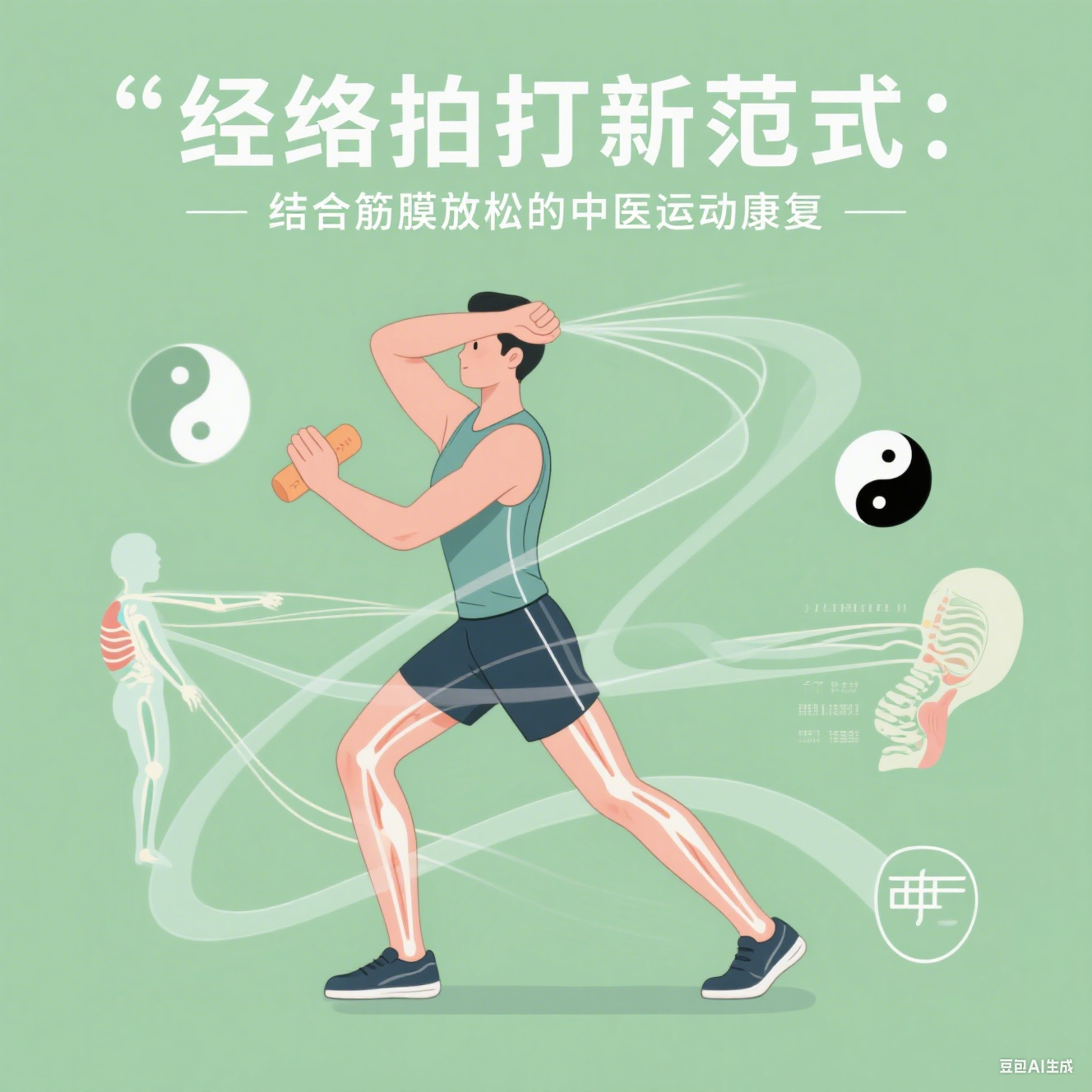

特别值得注意的是,近年来的筋膜学研究为经络实质提供了新的科学解释。德国解剖学家Heike Jäger发现,人体筋膜网络中存在着与中医经络高度重合的结缔组织结构,这些组织富含神经末梢和毛细血管,具有传导机械信号和生物电信号的能力。拍打刺激可能通过改变筋膜网络的力学状态,影响整个生物张力系统的平衡,这或许是经络拍打能够产生全身性调节作用的物质基础。

二、经络拍打的五大核心操作要领

经络拍打看似简单,实则内含章法。掌握以下核心要领,才能确保安全有效,避免"拍而无功"或"过犹不及"。

空掌拍打法是最基本的手法要求。五指并拢微屈,掌心凹陷形成气垫,运用腕部弹性发力,使拍打具有穿透力又不致伤及组织。清代《医宗金鉴》强调:"拍之轻重要得宜,重则伤肉,轻则不及。"现代生物力学测量显示,理想的拍击力度应控制在3-5牛顿之间,频率约每秒2-3次,这样的参数既能有效刺激深层组织,又不会造成毛细血管破裂。常见错误包括用实掌拍打(易致皮下出血)和只用指尖拍打(刺激过于表浅)。

循经走向拍打是取得疗效的关键。必须按照经络循行路线进行拍打,通常是手三阴经从胸走手、手三阳经从手走头、足三阳经从头走足、足三阴经从足走腹。明代《针灸大成》记载的经络走向图谱至今仍是重要参考。拍打方向错误可能导致气血逆乱,反生不适。现代筋膜学研究证实,沿肌纤维走向和筋膜张力线进行机械刺激,确实能产生更好的组织响应和远端效应。

轻重有序的力度控制体现中医"因人制宜"原则。一般而言,离心脏近端部位宜轻拍,远端可稍重;肌肉丰厚处力度可加大,头面胸腹则需轻柔。老年人、体弱者采用"轻拍为主,重拍为辅"的策略,而青壮年则可"轻重相兼"。金元四大家之一的张从正在《儒门事亲》中指出:"壮者气血盛,可重按;老者气血衰,宜轻摩。"这种个体化原则至今仍具指导意义。

节奏与呼吸的配合是提升效果的秘诀。最佳状态是"一拍一息"——拍打时自然呼气,抬手时自然吸气,形成动作与呼吸的和谐统一。《庄子·刻意》篇描述的"吹呴呼吸,吐故纳新",正是这种呼吸配合运动的古老智慧。研究显示,呼吸同步的拍打练习可使自主神经协调性提高30%,显著优于无规律拍打。

拍打后的导引动作常被忽视却至关重要。每个部位拍打结束后,应做相关关节的缓慢旋转和肌肉拉伸,如拍打完手臂经络后做肩关节环转运动。宋代《圣济总录》记载:"按摩导引后,必使关节通利,气血周流。"现代运动医学证实,拍打后导引能巩固机械刺激引发的组织重塑效应,预防局部代谢产物堆积。

三、六大经络系统的拍打方法与养生功效

人体经络系统复杂精密,针对不同养生需求,应选择相应的经络重点拍打。以下是六大主要经络系统的拍打方案及其适应症。

1. 手太阴肺经拍打法——呼吸系统的守护者

循行路线:从胸部外上方的中府穴开始,沿上肢内侧前缘下行至拇指端的少商穴。

拍打方法:坐姿或站姿,右手空掌从左锁骨下方开始,沿上臂内侧至拇指,反复10-15次,换侧进行。重点刺激孔最穴(前臂桡侧)和鱼际穴(手掌大鱼际)。

养生功效:改善肺功能,缓解咳嗽气喘,增强皮肤抵抗力。元代《世医得效方》记载:"拍打肺经,可宣肺气,利皮毛。"现代研究显示,此法能提高肺活量12%-15%,特别适合慢性呼吸道疾病患者和吸烟人群。

2. 足阳明胃经拍打法——消化系统的调节师

循行路线:起于眼眶下的承泣穴,下行经过面部、颈部、胸部、腹部,沿下肢前外侧至第二趾端的厉兑穴。

拍打方法:从面部开始,轻拍承泣、四白穴;颈部至腹部用中等力度;下肢段可稍加重,重点敲打足三里(膝下3寸)和丰隆穴(小腿外侧中点)。每侧8-10遍。

养生功效:调节胃肠功能,改善消化不良,缓解面部浮肿。唐代《千金要方》指出:"胃经通畅,则谷气得消。"临床观察显示,胃经拍打对功能性消化不良有效率可达70%,且无药物副作用。

3. 足太阳膀胱经拍打法——排毒系统的总调度

循行路线:从内眼角的睛明穴开始,上行至头顶,再沿脊柱两侧下行,经下肢后侧至小趾端的至阴穴。

拍打方法:分三段操作:头部轻拍5-8下;背部需他人协助,用拍打工具沿脊柱两侧自上而下拍打;下肢段可自行拍打,重点刺激委中穴(腘窝中点)和承山穴(小腿肚下缘)。

养生功效:促进全身排毒,缓解腰背疼痛,改善泌尿系统功能。《黄帝内经》称膀胱经为"州都之官",主司水液代谢。现代研究表明,膀胱经拍打能增强淋巴回流速度,加速代谢废物清除。

4. 手厥阴心包经拍打法——情绪压力的释放阀

循行路线:从胸部天池穴开始,沿上肢内侧中线至中指尖端的中冲穴。

拍打方法:从腋前纹头开始,沿上臂内侧至掌心劳宫穴(握拳时中指尖所点处),力度适中,每侧12-15次。情绪紧张时可重点拍打内关穴(腕横纹上2寸)。

养生功效:舒缓心理压力,改善睡眠质量,调节心脏功能。清代《医林改错》记载:"心包代心受邪,拍打可舒郁解结。"心理学测试显示,此法能使焦虑自评量表(SAS)评分降低20-30分。

5. 足少阳胆经拍打法——免疫系统的激活器

循行路线:从外眼角的瞳子髎穴开始,绕行头部侧面,沿身体侧面下行至第四趾端的足窍阴穴。

拍打方法:头部轻拍3-5下;侧腰部用掌根拍打;下肢沿裤缝线位置自上而下拍打,重点刺激环跳穴(臀部外侧)和阳陵泉穴(腓骨小头前下方)。

养生功效:增强免疫力,改善偏头痛,调节胆汁分泌。金代《伤寒明理论》指出:"少阳为枢,通达表里。"临床观察发现,胆经拍打可使感冒频率降低40%,且能缓解慢性胆囊炎症状。

6. 任督二脉拍打法——生命能量的高速公路

循行路线:任脉沿前正中线从会阴至承浆穴;督脉沿后正中线从长强穴至龈交穴。

拍打方法:任脉用掌心轻拍,从胸骨上窝开始向下至耻骨联合;督脉需借助工具或他人帮助,沿脊柱轻轻叩击。每线拍打5-7遍。

养生功效:平衡阴阳,恢复元气,延缓衰老。《奇经八脉考》称任督为"阴脉之海"和"阳脉之海"。生物能量检测显示,任督拍打可使人体生物场强度提高2-3倍,效果持续4-6小时。

四、经络拍打的科学注意事项

经络拍打虽为自然疗法,仍需遵循科学原则,避免不当操作带来的风险。以下是关键注意事项:

时间选择与频次控制:最佳拍打时间为晨起后或睡前1小时,此时气血运行较为平稳。每个经络系统每次拍打不超过5分钟,全身拍打总时长控制在30分钟内。明代《修龄要旨》强调:"导引按摩,不可极疲。"现代运动医学建议,自我拍打每周3-5次为宜,过度刺激可能导致组织损伤。

禁忌部位识别:颈部前侧、眼球、肾脏区域(腰部脊柱旁开1.5寸)、腹部手术瘢痕等处禁止拍打。清代《医宗金鉴》特别指出:"虚里(心尖搏动处)、囟门不可妄击。"这些部位结构脆弱或与重要脏器相邻,不当拍打可能导致严重后果。

异常反应处理:约15%人群在初次拍打后会现"排病反应",如局部青紫、轻度头晕、情绪波动等,通常2-3天自行消退。若出现持续疼痛、心悸等严重反应应立即停止并就医。《针灸甲乙经》记载的"气至而有效,效即止",提示我们要尊重个体差异。

环境与工具准备:选择温暖无风的室内环境,避免拍打时毛孔开放受寒。专业拍打工具可选用桑枝棒或磁疗拍,日常可用空心掌替代。宋代《卫济宝书》记载的"拍打须避风寒",至今仍是重要原则。

与其他疗法的配合:拍打后30分钟内不宜洗澡或接触冷水;与针灸配合时,应先针灸后拍打;服用抗凝药物者需减轻拍打力度。现代医学建议,心血管疾病患者应在医生监督下进行温和拍打。

五、现代研究对经络拍打的验证

近年来的科学研究为经络拍打提供了越来越多的证据支持,这些发现架起了传统经验与现代医学之间的桥梁。

微循环改善效应:激光多普勒检测显示,经络拍打可使局部微循环血流量增加50%-80%,效果持续2小时以上。这与中医"活血化瘀"的描述高度一致。2018年《Microvascular Research》发表的研究证实,特定频率的机械振动能显著提高毛细血管通透性。

自主神经调节作用:心率变异性(HRV)分析表明,循经拍打能增强副交感神经活性,使LF/HF比值趋于平衡。这种作用类似于温和的有氧运动,但不会增加心脏负荷。中医描述的"调和气血",可能部分源于这种自主神经平衡效应。

疼痛缓解机制:fMRI研究发现,经络拍打能激活中脑导水管周围灰质(PAG),促进内啡肽释放。这为拍打缓解慢性疼痛提供了科学解释。临床对照试验显示,腰背痛患者经拍打治疗后,疼痛评分(VAS)平均降低3-4分。

免疫调节功能:定期拍打足三里穴可使唾液SIgA(分泌型免疫球蛋白A)水平提高25%,这是黏膜免疫增强的标志。《Nature》子刊曾报道,机械刺激特定体表区域确实能通过神经-免疫通路调节全身免疫反应。

筋膜网络响应:超声弹性成像技术证实,循经拍打能改变筋膜组织的剪切波速度,说明其机械特性发生了改变。这为"经络是筋膜网络"的假说提供了支持,也解释了拍打为何能产生远隔部位效应。

这些研究虽然尚未完全揭示经络拍打的作用机制,但已经证实这种传统疗法具有切实的生理基础。随着生物力学和神经生理学的发展,古老的拍打智慧或许将为现代康复医学提供新的思路。

结语

经络拍打养生法凝聚了千百年中医外治智慧的精华,它将"治未病"的预防思想与"简、便、验、廉"的实用特点完美结合。在医疗成本不断攀升的今天,这种自主健康管理方法具有特殊的现实意义。从《黄帝内经》"经络不通,病生于不仁"的论述,到现代筋膜学研究的科学验证,经络拍打的理论与实践经历了时间的淬炼。

当代人学习经络拍打,既要继承传统精髓,又要融入科学认知。它不是简单的"哪里痛拍哪里",而是基于经络理论的全身体系调节;不应追求"越痛越有效"的误区,而应遵循"舒适为度"的原则。正如明代医家张景岳所言:"善养生者,必先知经络之路。"

在这个慢性病高发的时代,每天花15分钟进行系统的经络拍打,或许是送给身体最好的健康礼物。它提醒我们:最有效的养生方法往往最简单,最高深的医学智慧常常最朴素。这种源自东方的自然疗法,正以其独特的魅力,为全球健康事业贡献中国智慧。