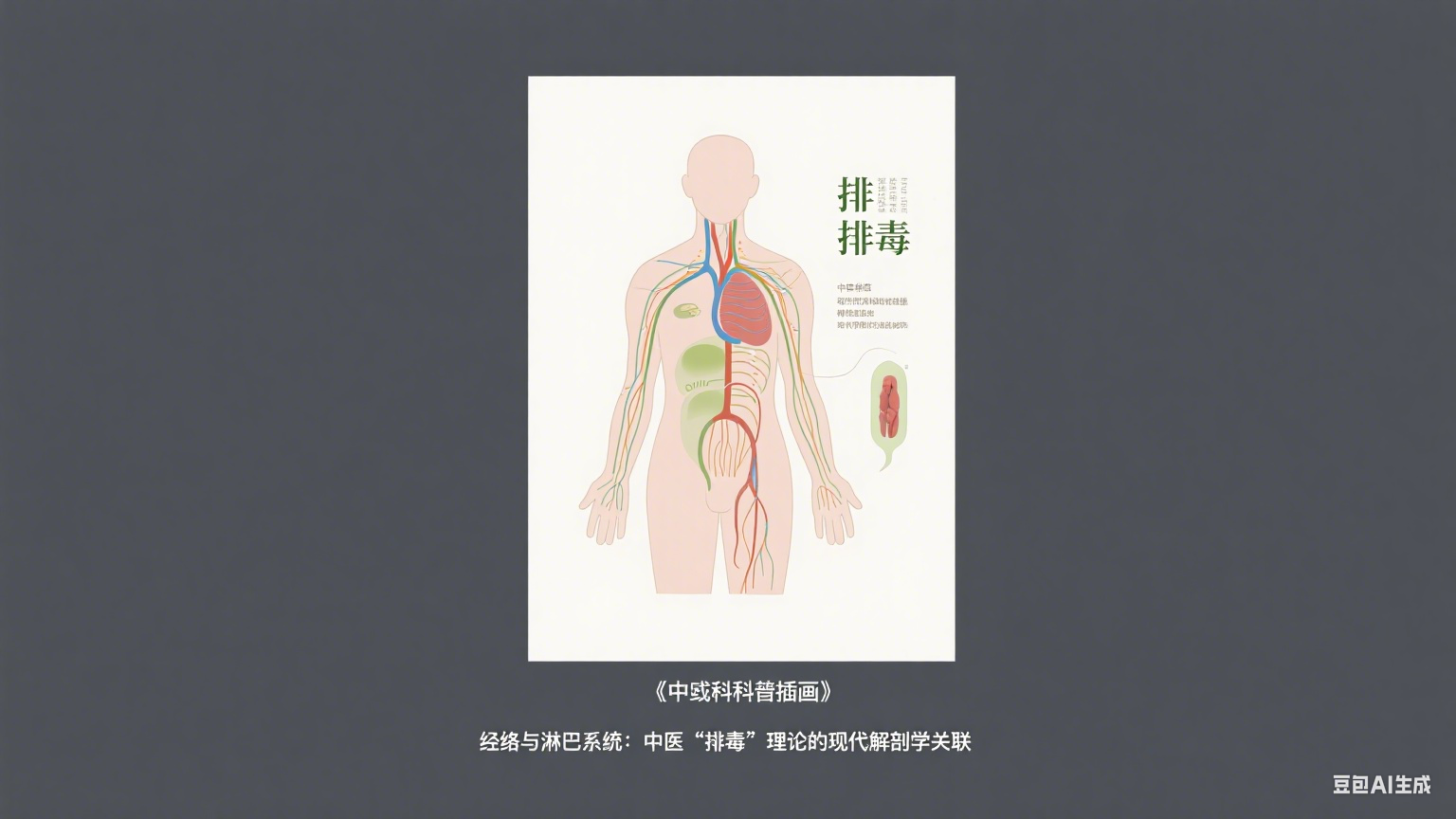

打通经络不生病:人体 10 大 “黄金穴位”,每天按一按,气血通全身

在中医理论中,经络如同人体的 “交通网络”,连接脏腑与体表,输送气血与营养。而穴位,则是经络上的 “能量枢纽”,通过刺激特定穴位,能调节脏腑功能、疏通气血,达到防病养生的效果。《黄帝内经》有言:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。” 今天,我们就来认识人体 10 大 “黄金穴位”,学会日常自我保健的实用方法。

一、经络与穴位:中医养生的核心密码

经络系统由经脉和络脉组成,其中经脉包括十二正经和奇经八脉,络脉则是经脉的分支。它们纵横交错,贯穿全身,将人体的五脏六腑、四肢百骸紧密相连。而穴位作为经络上的特殊节点,既是气血汇聚之处,也是疾病反应点和治疗刺激点。当经络畅通时,气血得以滋养全身,脏腑功能协调;反之,经络淤堵则会引发各种不适,如疼痛、疲劳、免疫力下降等。

现代医学研究也发现,刺激穴位可调节神经系统、内分泌系统和免疫系统。例如,针刺穴位能促使人体分泌内啡肽,缓解疼痛;按摩特定穴位可改善局部血液循环,促进新陈代谢。这与中医 “通则不痛,痛则不通” 的理论不谋而合,为穴位养生提供了科学依据。

二、人体 10 大 “黄金穴位” 详解

(一)头面部:提神醒脑,开窍明目

1.百会穴

位置:位于头顶正中线与两耳尖连线的交点处。

功效:百会穴是督脉与多条阳经交汇之处,有 “诸阳之会” 之称。按摩此穴可升阳固脱、醒脑开窍,改善头痛、眩晕、失眠、记忆力减退等症状,还能调节血压,缓解高血压引起的不适。

按摩方法:用食指和中指并拢,以百会穴为中心,轻柔旋转按摩,每次 3 - 5 分钟,每天 2 - 3 次;也可用空心掌轻轻拍打,力度以头皮微微发麻为宜。

2.太阳穴

位置:位于眉梢与目外眦之间,向后约一横指的凹陷处。

功效:太阳穴是经外奇穴,刺激此穴可疏风清热、通络止痛,对偏头痛、眼睛疲劳、牙痛等有显著缓解作用。现代生活中,长时间使用电子设备导致的眼疲劳、头痛,通过按摩太阳穴能快速缓解。

按摩方法:双手食指或中指指腹,分别按压两侧太阳穴,顺时针、逆时针交替旋转按摩,每次 1 - 2 分钟,感觉酸胀即可。

(二)上肢部:调和气血,缓解疲劳

3.合谷穴

位置:在手背,第 2 掌骨桡侧的中点处。简便取穴法:以一手的拇指第一个关节横纹正对另一手的虎口边,拇指屈曲按下,指尖所指处即为合谷穴。

功效:合谷穴是手阳明大肠经的原穴,有 “万能穴” 之称。按摩此穴可疏风解表、通络止痛,常用于治疗感冒发热、牙痛、腹痛、痛经等,还能增强免疫力,缓解手部疲劳。

按摩方法:用拇指指腹按压对侧合谷穴,力度由轻到重,以出现明显酸胀感为佳,每次按压 3 - 5 分钟,两侧交替进行。需注意,孕妇不宜按摩合谷穴,以免引起宫缩。

4.内关穴

位置:在前臂掌侧,腕横纹上 2 寸(约三横指),掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

功效:内关穴是手厥阴心包经的络穴,可宁心安神、理气止痛,对心悸、胸闷、失眠、晕车、胃痛等有良好的调理作用。现代研究表明,按摩内关穴能调节心律,缓解焦虑情绪。

按摩方法:用一只手的拇指指腹按压另一只手的内关穴,力度适中,按揉时可配合深呼吸,每次 3 - 5 分钟,每日多次。

(三)躯干部:健脾和胃,培元固本

5.足三里

位置:在小腿外侧,犊鼻下 3 寸(约四横指),犊鼻与解溪连线上。

功效:足三里是足阳明胃经的合穴,有 “长寿穴” 之称。刺激此穴可健脾和胃、扶正培元,增强胃肠功能,提高免疫力,预防感冒、腹泻等疾病。中医常说 “若要安,三里常不干”,古代医家甚至通过艾灸足三里来养生保健。

按摩方法:用拇指或食指指腹按压足三里穴,力度以产生酸胀感为宜,每次 5 - 10 分钟,每天早晚各一次;也可用艾灸条温和灸,距离穴位 2 - 3 厘米,每次 15 - 20 分钟。

6.中脘穴

位置:在上腹部,前正中线上,脐上 4 寸(约五横指)。

功效:中脘穴是胃之募穴,八会穴之腑会,能健脾和胃、消食化积,对胃痛、胃胀、呕吐、食欲不振等消化系统问题有显著疗效。此外,按摩中脘穴还可调节情志,缓解焦虑引起的胃肠不适。

按摩方法:双手重叠,以掌心对准中脘穴,顺时针方向揉摩,每次 5 - 10 分钟,每日早晚各一次;也可用艾灸法,每次 15 - 20 分钟,以局部皮肤温热为度。

(三)下肢部:祛湿散寒,强筋健骨

7.三阴交

位置:在小腿内侧,内踝尖上 3 寸(约四横指),胫骨内侧缘后方。

功效:三阴交是肝、脾、肾三条阴经的交会穴,可健脾祛湿、调补肝肾、养血调经,对月经不调、痛经、带下、失眠、高血压等有调理作用。女性常按摩三阴交,能美容养颜、延缓衰老。

按摩方法:用拇指指腹按压三阴交穴,力度适中,按揉时以局部有酸胀感为宜,每次 3 - 5 分钟,两侧交替进行,每天早晚各一次。

8.涌泉穴

位置:在足底,蜷足时足心最凹陷中。

功效:涌泉穴是足少阴肾经的井穴,有 “肾经第一穴” 之称。按摩此穴可滋阴降火、补肾强腰、引火归元,改善腰膝酸软、失眠多梦、耳鸣耳聋等肾虚症状,还能促进睡眠,缓解疲劳。

按摩方法:睡前用热水泡脚后,用拇指指腹或按摩棒点按涌泉穴,力度由轻到重,以产生酸胀感为佳,每次 5 - 10 分钟;也可用脚底踩黄豆等方法刺激穴位。

9.太溪穴

位置:在足内侧,内踝后方,内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

功效:太溪穴是足少阴肾经的原穴,可滋阴益肾、壮阳强腰,常用于治疗肾虚腰痛、尿频尿急、足跟痛等。按摩太溪穴就像给肾脏 “充电”,能激发肾脏的活力,增强身体的抵抗力。

按摩方法:用拇指指腹按压太溪穴,力度稍重,按揉时以局部有明显酸胀感为宜,每次 3 - 5 分钟,两侧交替进行,每天多次。

10.承山穴

位置:在小腿后区,腓肠肌两肌腹与肌腱交角处。踮起脚尖时,小腿后侧肌肉浮起的尾端即为承山穴。

功效:承山穴是足太阳膀胱经的穴位,可舒筋活络、祛湿散寒,对小腿抽筋、腰背痛、痔疮等有良好的治疗效果。此外,久坐久站人群常按摩承山穴,能缓解下肢疲劳,预防静脉曲张。

按摩方法:用拇指指腹或按摩棒按压承山穴,力度以产生酸胀感甚至轻微痛感为宜,每次 3 - 5 分钟,每天多次;也可用艾灸法,每次 15 - 20 分钟。

三、穴位按摩的注意事项

1.按摩时间与频率:一般建议在饭后 1 小时进行按摩,避免空腹或过饱时操作。每个穴位按摩时间 3 - 10 分钟不等,频率以每天 1 - 2 次为宜,循序渐进,长期坚持才能见效。

2.力度把控:按摩力度以局部产生酸胀感或轻微痛感为宜,避免过度用力造成损伤。体质虚弱或老年人可适当减轻力度。

3.特殊人群禁忌:孕妇应避免按摩合谷、三阴交等可能引起宫缩的穴位;皮肤破损、感染处不宜按摩;有严重心脏病、肿瘤等疾病的患者,需在医生指导下进行。

4.配合其他养生方法:穴位按摩可与饮食调理、运动锻炼、情志调节等相结合,如按摩足三里后配合食用山药、芡实等健脾食物,效果更佳。

四、结语

中医穴位养生是一门博大精深的学问,这 10 大 “黄金穴位” 只是其中的一部分。通过日常坚持按摩,我们能激活自身的自愈能力,让经络畅通,气血充盈,为健康打下坚实的基础。当然,若身体出现严重不适,仍需及时就医,穴位按摩仅作为辅助养生手段。愿大家都能从这小小的穴位中,找到通往健康的 “金钥匙”。